¿Es posible crear algoritmos humanos? ¿Cómo deberían ser?

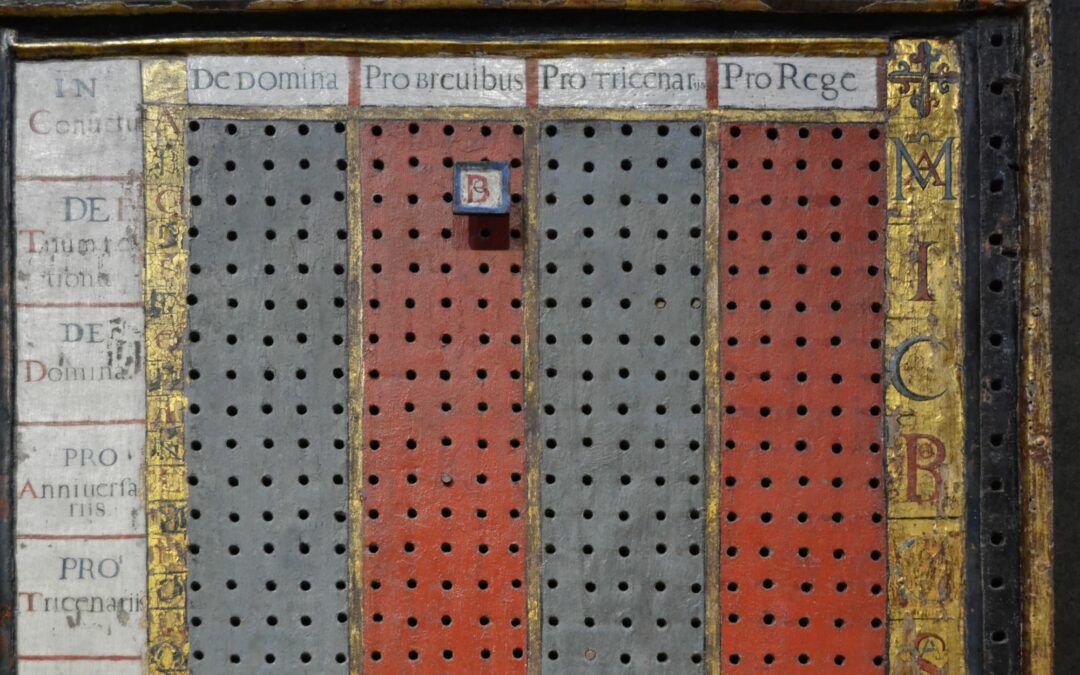

Una masa de gelatina transparente

Con la invención del teléfono se pensó que acabaríamos con la esencia humana. A medida que se iban conectando los hogares por cables telefónicos, fue asomando el miedo a la pérdida de la privacidad. La intimidad iba a desaparecer por completo. En algunos editoriales de la época aparecían textos terroríficos que se preguntaban qué sería de la santidad del hogar doméstico. Los miedos siempre vienen precedidos de gran pompa y circunstancia.

Este miedo a la pérdida de la privacidad derivó en la alerta a perder, nada más y nada menos, que nuestra esencia humana. Se creía que el teléfono iba a romper nuestra esfera privada y eso terminaría con lo más profundo del ser humano.

Siempre nos hemos preguntado por la esencia de lo humano. Por aquello que indiscutiblemente nos distingue de cualquier otro ser vivo, especialmente de los animales (espero que al menos tengamos claro aquello que nos distingue de una tomatera, antes de que nazca un colectivo pro derechos tomatales). En aquella época del teléfono naciente se juzgaba que un elemento de la esencia del ser humano era la privacidad. Esta visión tiene su fundamento, pues no sabe que, por ejemplo, las vacas tengan vida privada (aunque quizás la tengan, y ésta sea tan privada, que no la conocemos). La vida privada corresponde a ese ámbito de nuestra existencia sobre la cual no queremos dar cuenta públicamente y que nos identifica como individuos en lo más profundo. Esa individualidad es parte de nuestra humanidad, porque nos convierte en seres únicos.

Se empezó a hablar de la sociedad como una masa de gelatina transparente. Un todo uniforme en el cual no se distingue la singularidad de cada uno. La frase es interesante porque, quizás por primera vez, se habla de “transparencia” relacionado con la tecnología. Una transparencia que nos convierte en una masa de gelatina que cualquiera puede moldear. En aquel entonces, a finales del siglo XIX, existía el temor de que la tecnología del teléfono nos hiciera transparentes y moldeables. ¿Qué pensar hoy en día con tanta tecnología en forma de apps en nuestros móviles?

Actualmente no tenemos la sensación de perder nuestra esencia humana si hablamos por teléfono. Posiblemente no sepamos exactamente qué es lo humano, pero no nos sentimos deshumanizados por hablar por teléfono. Hoy los miedos vienen por otro lado. Pensamos que esa esencia humana se puede ver atacada por toda la tecnología que nos rodea, por los macrodatos (Big Data) o en particular por la inteligencia artificial. Existe parte de razón en ello.

En un enjambre digital

La tecnología no es ni buena ni mala, pero tampoco es neutral. Transmite valores. Cuando recibes un whatsapp recibes dos mensajes: uno, lo que diga su contenido (que en la mayoría de los casos será trivial), y el otro, lo transmite la propia naturaleza de la aplicación y dice “esto es inmediato”. Un whatsapp transmite el valor de la inmediatez, y nos sentimos abocados a responder de manera inmediata. De hecho, si tardamos unos minutos en responder, podemos obtener un nuevo mensaje reproche de quien nos escribió: “hola???” (cuantos más interrogantes, más reprimenda).

Las redes sociales son una concentración casual de personas que no forman una masa

El mensaje es el medio. Así lo expresó Marshall McLuhan en 1964, cuando publicó su famosa obra Understanding Media: The Extensions of Man (Comprender los medios de comunicación: Las extensiones del ser humano). Todo medio de comunicación es en sí mismo un mensaje. Así ocurre con las redes sociales que nos enredan. Lo explicó muy bien Reid Hoffman, co-fundador de LinkedIn, cuando hace unos años habló de los pecados capitales que transmitían las redes sociales. Por ejemplo, LinkedIn transmite la codicia o Facebook, la vanidad. Hoy en día Instagram lucha por esa misma vanidad, y no es casualidad que sea propiedad de Meta, antes Facebook hasta hace unos meses.

Nos encontramos en un enjambre digital. Ésta es la expresión que utiliza el filósofo surcoreano y profesor en la Universidad de las Artes de Berlín, Byung-Chul Han. Según este autor, la tecnología, y en particular el mundo digital en el que vivimos, cambia nuestra conducta. Somos distintos desde que tenemos tecnología. El siglo XX fue el siglo de la revolución de las masas, pero ahora, la masa ha cambiado. No podemos hablar tanto de una masa, sino de un enjambre: la nueva masa es el enjambre digital.

Este enjambre digital consta de individuos aislados. Le falta un alma, un nosotros. Las redes sociales son una concentración casual de personas que no forman una masa. Particularmente lo veo cada vez que entro en Twitter (solo estoy en LinkedIn y Twitter; peco lo justo). Observo perfiles con nombres simpáticos que retuitean, responden o indican que algo les gustó. Uniones causales y temporales. No hay una voz, solo ruido.

Lo digital es ahora el medio de la información. Cabe suponer que cuantos más medios digitales tengamos, cuantas más redes sociales, dispondremos de más información y podremos tomar decisiones más acertadas. No es cierto. Así lo expresa también Byung-Chul Han: “más información no conduce necesariamente a decisiones más acertadas […]. El conjunto de información por sí solo no engendra ninguna verdad […]. En un determinado punto, la información ya no es informativa, sino deformativa”. Por eso hoy en día hay gente que piensa que la Tierra es plana.

El opio del pueblo

La tecnología digital nos ha llevado a un imperio global en el que no existe un orden dominante. Aquí cada uno se explota a sí mismo, y lo hace feliz porque se cree que lo hace libremente. Cada minuto en Internet se visualizan 167 millones de vídeos en Tiktok, se publican 575 mil tuits, 65 mil fotos en Instagram, o 240 mil en Facebook. ¡En un minuto! Creo que nunca antes ha existido una productividad semejante. Para ello, no es necesario obligar a nadie, basta con prometer un paraíso lleno de “likes” o impresiones y soltar de vez en cuando un eslogan sonriente del tipo “sal de tu zona de confort”.

Byung-Chul Han lo llama explotación sin dominación. Estamos, quizás, ante esa masa de gelatina transparente que cualquiera puede moldear. Diego Hidalgo dice que estamos anestesiados. El mundo digital nos ha dormido, nos ha dejado insensibles ante nuestra consciencia.

Hace unos años la tecnología era “sólida”. Teníamos ese teléfono de mesa, con auricular y micrófono formando un asa y que requería deslizar un disco con números del 1 al 9 para llamar a tu contertulio. Realmente tecnología sólida. Menos problemática porque sabemos cuándo la usamos y cuándo no.

La tecnología digital nos ha llevado a un imperio en el que cada uno se explota a sí mismo, y lo hace feliz porque se cree que lo hace libremente

Actualmente la tecnología, según Diego Hidalgo, es “líquida” o incluso “gaseosa”. Ya no la vemos venir. Ahora no sabemos dónde está, cuándo la usamos o si ella nos usa a nosotros. Tenemos relojes que se conectan con el móvil, o asistentes inteligentes que te marcan el número de teléfono a la orden de tu voz. Es una tecnología ubicua, cada vez más invasiva y más autónoma. Su incremento de autonomía es nuestra disminución de soberanía. Las máquinas actúan y piensan por nosotros. Google nos puede llevar de un sitio a otro, sin tener nosotros que pensar la ruta. Esto hace que estemos adormilados.

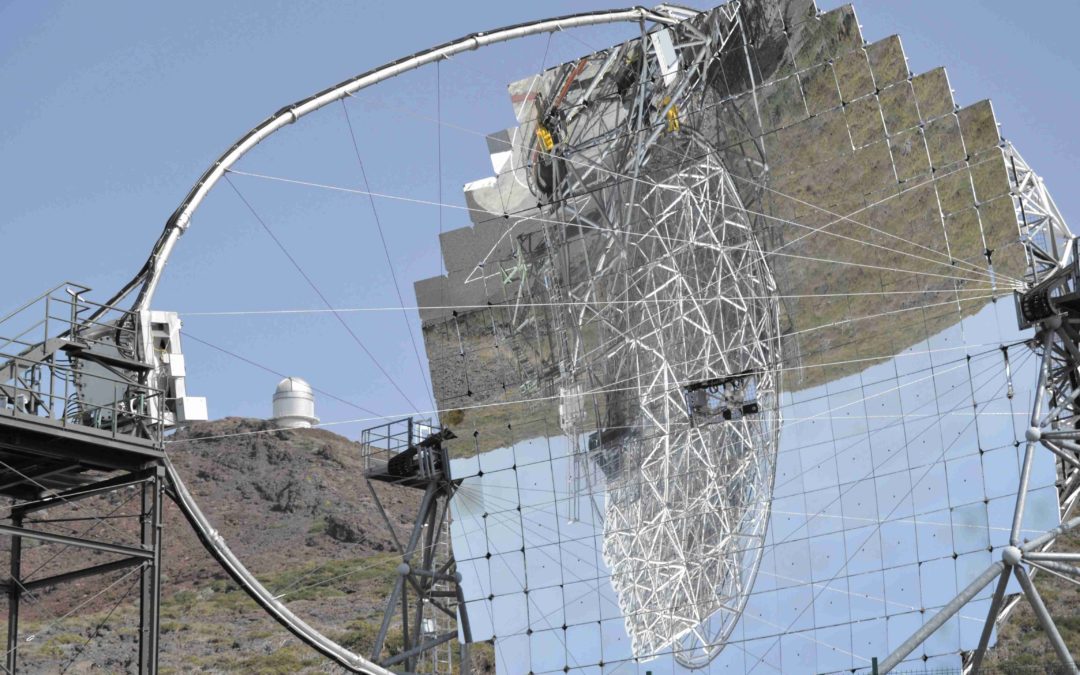

La tecnología digital se ha convertido en el opio del pueblo, parafraseando a Karl Max. De vez en cuando en las noticias vemos narcopisos con plantaciones de marihuana alimentadas bajo potentes focos de luz. De una manera más sutil, en nuestras casas disponemos de plantaciones de adormideras, en forma de múltiples dispositivos móviles, que nos iluminan a nosotros con la tenue luz azul de sus pantallas. ¿Quién alimenta este opio digital? La inteligencia artificial.

Algoritmos humanos

La inteligencia artificial es muy buena reconociendo patrones de comportamiento. Mediante la inteligencia artificial se puede identificar fácilmente qué es lo nos gusta o nos disgusta. Basta con analizar nuestra actividad en las redes sociales. Esto permite a las organizaciones hacernos amables sugerencias sobre qué comprar o qué contenido seleccionar. Esta idea partió con un fin bueno: el objetivo era conocer al usuario para que éste tuviera una mejor experiencia de cliente. En un principio, parecía que lo hacían por nuestro bien. Pero algo se debió torcer en el camino.

La inteligencia artificial puede, y debe, servir para aumentar nuestras capacidades e incluso nuestra condición humana

La inteligencia artificial se puede utilizar para mantenernos activos en las redes sociales el mayor tiempo posible. Así lo denuncia el reportaje The Social Dilema, producido por distintos ex directivos de empresas de redes sociales. No importa si ese continuo de actividad puede llevar a la adicción. No importa que el usuario pueda llegar a perder su autonomía. La inteligencia artificial puede ser muy buena como adormidera de nuestra consciencia. Opio digital del bueno.

Se impone la necesidad de ajustar la acción de la inteligencia artificial. Ésta puede, y debe, servir para aumentar nuestras capacidades e incluso nuestra condición humana. Para ello es necesario crear lo que Flynn Coleman llama algoritmos humanos. Consiste en dotar a la inteligencia artificial de valores éticos humanos. La idea es buena, pero no está exenta de complejidad, como el mismo autor reconoce.

Un primer punto es determinar qué valores éticos humanos. Posiblemente no podamos llegar a un acuerdo sobre valores éticos comunes, dado que estos dependen de nuestra cultura y de nuestros valores personales y propios. La idea de qué está bien y qué está mal no es la misma en Europa que en Oriente Medio o en Asia, por citar unos ejemplos y sin entrar a juzgarlas. Simplemente son distintas.

Pero quizás, con algo de optimismo, podríamos llegar a un mínimo de acuerdo sobre aquello que representa los valores humanos. A finales del siglo XIX, con la llegada del teléfono, se creía en la intimidad como un valor humano. Hoy en día hemos evolucionado esta visión. No hablamos tanto de esencia humana, sino de cultivo de la virtud como base para una sociedad que podamos denominar como “humana”. Son lo que se llaman las virtudes públicas, entre las cuales se encuentran la solidaridad, la responsabilidad o la tolerancia. Imposible negar estas virtudes o estos valores humanos. Los podemos considerar (casi) universales. Vale, pero ¿cómo los programamos en un algoritmo?

Ésa es la segunda cuestión de complejidad. Cómo podemos cuantificar, por ejemplo, la solidaridad, para programarla en un algoritmo. Cómo definimos la tolerancia, para pasarla a fórmulas matemáticas. Dónde ponemos matemáticamente el umbral de la tolerancia. Una posible solución es utilizar el mismo conocimiento que la inteligencia artificial tiene de nosotros. Toda esa información analizada sobre nuestros gustos y disgustos puede servir para tener una idea de nuestra esencia como seres humanos. Esencia que al estar ya digitalizada puede servir para entrenar a la propia inteligencia artificial. Pero existe un riesgo: la inteligencia artificial podría aprender nuestras fortalezas y bondades, pero también nuestras debilidades y maldades. Porque la esencia humana es el juego de ambos.

Por fortuna la solución depende de nosotros. De cada uno de nosotros cuando usamos la tecnología que nos rodea. Podemos decidir apagar el móvil, a pesar de recibir una notificación; podemos decidir escribir un tuit con uno u otro fin; o decidir publicar una foto para gloria de nuestra vanidad o no; podemos decidir crear una inteligencia artificial de reconocimiento de imágenes para detectar enfermedades con más antelación, o bien para identificar etnias y reprimirlas. Todas estas acciones comienzan con el verbo decidir en acción de primera persona, porque depende de nosotros. Y solo decide el que está despierto. Esto exige despertar de la dormidera del opio digital.

Publicado en esglobal